« Mon cas n’est pas unique : j’ai peur de mourir et je suis navrée d’être au monde. Je n’ai pas travaillé, je n’ai pas étudié. J’ai pleuré, j’ai crié. Les larmes et les cris m’ont pris beaucoup de temps… Le passé ne nourrit pas. Je m’en irai comme je suis arrivée. Intacte, chargée de mes défauts qui m’ont torturée, j’aurais voulu naître statue, je suis une limace sous mon fumier. » Violette Leduc

tout me va avec toi

Je viens de passer une heure à danser, seul, en écoutant ce disque (inégal)— tu peux peut-être en faire autant de ton côté, seule. Ainsi…

C’est vrai que j’avais bu.

Me vinrent surtout les pensées touchant le pourquoi de tout cela, le comment de sa genèse, de sa cohésion et de son dialogue avec notre cœur.

et il me parut enfin ridicule qu’on voulût créer sans avoir rien appris.

Ce que les enfants admirent est l’esprit d’un enfant, esprit qui a produit au demeurant force fruit par imitation, et ce que nous admirons dans l’art, c’est que l’esprit humain, objet de notre amour et de notre dévotion, quasi tangible et sensible pour nous, ait reproduit, encore qu’imparfaitement, l’objet que nous aspirons à saisir par notre raison, que nous ne pouvons attirer dans la sphère bornée de notre amour, et devant lequel les frissons de l’adoration et de l’abaissement ne cessent d’augmenter à l’aspect de sa majesté à mesure que nous l’apercevons plus intimement.

Là où paraît le pur orgueil qui bannit tout ce qui fut et veut créer à partir de soi, c’en est fait de l’art, ainsi que d’autres choses en ce monde, et l’on se jette dans l’inanité.

nous autres humains sommes ainsi faits que tout en nous grandit par le pouvoir d’autrui

J’aime à déambuler où rien ne m’oppresse, répondit-elle, je vais parmi les champs et l’ondoiement des blés, je gravis les douces collines, chemine le long des arbres au feuillage nombreux et poursuis ainsi jusqu’à ce qu’un site inconnu me regarde, et que le ciel au-dessus semble un autre ciel concevant d’autres nuages.

Natalie, quand je fus sur les sommités des monts, je voyais votre image dans le ciel serein qui s’éployait au-dessus de moi, quand je levais les yeux vers l’immuable fixité des falaises, je l’apercevais aussi dans la brume flottant devant elles, quand j’embrassais les contrées des hommes, elle était dans le silence qui régnait sur le monde, et quand, à la maison, je sondais le visage des miens, elle hantait jusqu’à leurs traits.

dès lors qu’on existe, on éduque aisément.

Adalbert Stifter, L’arrière-saison, Gallimard, 2000, trad. Martine Keyser.

Toute chose

« Toute chose a son temps et chaque dessein sous le ciel a son heure, naître et mourir, gémir et danser, pleurer et rire, aimer et détester, toute chose a sa saison, poursuivre un rêve ou se l’interdire, parler et se taire, le temps où l’on hait et celui où l’on soupire, temps des baisers et temps de maudire, temps d’ouvrir les yeux et temps de fermer les paupières, toute chose vient à son heure. »

Christophe Manon, Pâture de vent.

du sable, des vautours

Encore des rêves terribles, des rêves moches — surtout celui où tu étais en sable, où je te voyais impuissant disparaître dans la mer, après-quoi nous nous retrouvions comme par miracle mais alors c’est le vent qui t’effaçait peu à peu, tu ne semblais pas t’en effrayer. Enfin, nous échangions un long baiser dans le noir d’une salle de cinéma. Des clichés, de la tristesse, puis le soleil ce matin, frappant fort.

À une terrasse, ces lignes d’André Dhôtel :

Ce n’est pas raisonnable. Il est question d’un problème social et je pense aux gypaètes. On parle du déclin de la moralité, des mille agonies du roman, et je pense aux gypaètes.

Ceux de Delphes très purs et nombreux. Leurs vols énormes se croisent du fond des gorges jusqu’aux cimes brûlantes du roc.

Au-dessus du temple d’Apollon de petits oiseaux chantent dans les arbustes et dans l’herbe. Sur l’un d’eux fond un gypaète. Silence total. On peut croire que les mouches elles-mêmes n’osent plus bourdonner. La grande peur ne pourra que s’éloigner sans jamais être oubliée, jamais. Or très souvent les oiseaux chantent de nouveau à plein gosier. Il leur faut avant tout parachever les fioritures en suspens. Au ciel de donner à cette reprise éperdue le sens qui convient.

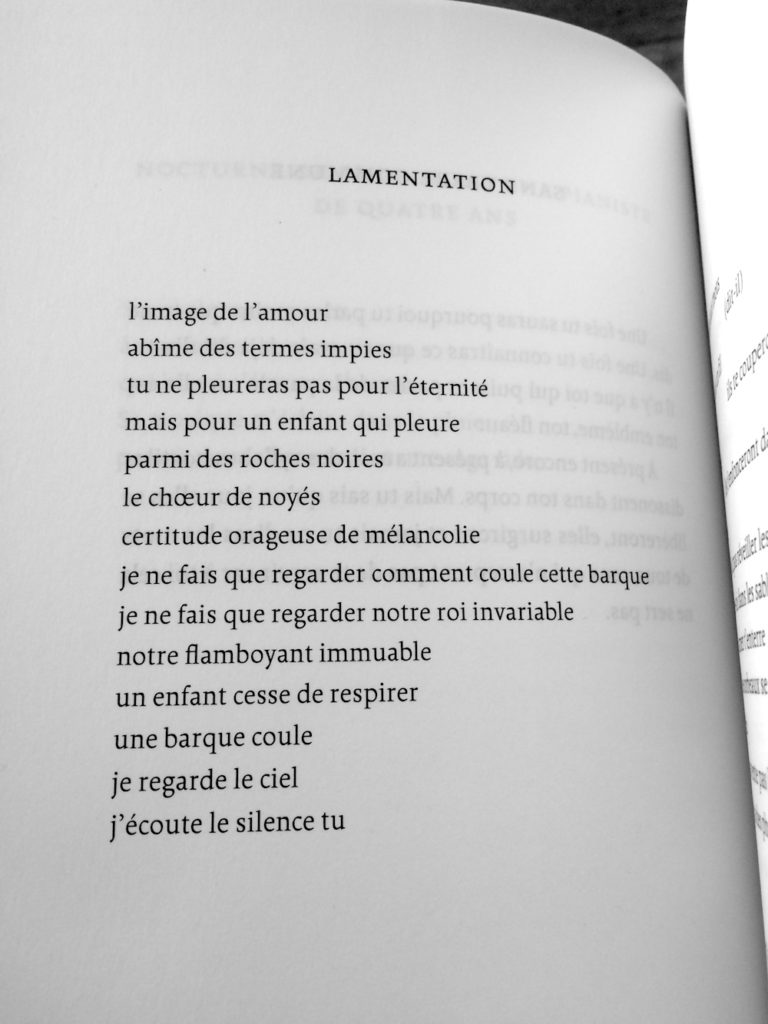

chant / lamentation / félicitations

6 avril, jour de pluie

Au café, je me suis assis à une table près d’un vieil homme que je remarque souvent dans les rues, marchant à petit pas. Il a gardé son imperméable sombre et son béret gris, même son écharpe à carreaux et ses gants de cuir, qu’il retire parfois, découvrant ses mains pâles. Il est très élégant dans son usure et m’a toujours évoqué ton grand-père, que j’imagine mal fréquenter les cafés.

Il a devant lui une boîte de propolis et un grand verre de lait, à moitié vide, auquel il ne touche plus. Il me demande si c’est bien samedi aujourd’hui. Sa montre est posée devant lui.

La musique diffusée, trop forte, ne convient pas du tout. Un moment il frappe du pied droit (je remarque qu’il a de hauts talons), en rythme, mais je crois que c’était une autre pulsation, bien à lui.

Il a posé ses gants sur la table et se masse longuement les tempes, puis semble s’inquiéter de celles-ci. Il les frotte avec un mouchoir de tissus qu’il inspecte ensuite. Sa peau est sèche à cet endroit et l’idée que cela puisse se voir semble le gêner. Il réajuste son béret. Est-ce que je lui demande si tout va bien ? Est-ce que tout peut aller bien, pour lui ?

Je termine mon verre de vin.

« Monsieur, vous allez bien ?

– Comment ?

C’est vrai que je ne parle jamais assez fort.

– Tout va bien, Monsieur ?

– Oui, je vous remercie beaucoup. »

Et il ajuste son béret, une fois encore.